Comeback einer Konstruktion

Datum: 12.12.2010 | Autor: Elke | Kategorien: Texte | Tags: Kultur der Armut | 3 Kommentare »Culture of Poverty’ Makes a Comeback - die >> New York Times berichtet, dass die amerikanische Forschung allerortens die Kultur der Armut wiederentdeckt habe. Tolle Sache könnte man meinen; wunderbar, wenn sich die Wissenschaft mit den drängenden Problemen der Zeit befasst. Zumal es sich, so die NYT treffend, bislang mit der Kultur der Armut wie mit Lord Voldemort verhielte: That Which Must Not be Namend. Erleben wir, dass Armut durch beherzte wissenschaftliche Zauberlehrlinge gerade gründlich entzaubert wird?

Kultur der Armut

Tatsächlich musste die These einer eigenständigen >>Kultur der Armut ein halbes Jahrhundert lang ein Voldemort-ähnliches Schattendasein in der Forschung führen. In den 1960er Jahren hatte der US-amerikanische Anthropologe >> Oscar Lewis in seinen Studien zum Leben armer städtischer Bevölkerungsgruppen die These aufgestellt, dass Armut über den Lebensstil weitervererbt würde. Er verstand das zwar nicht diskriminierend, war sich der ökonomischen Rahmenbedingungen der Armut durchaus bewusst – sah diese aber nicht als zentralen Faktor der Armutsbekämpfung an. Nicht nur in den USA, auch hierzulande wurden seine Thesen in der Armutsforschung kaum weitergeführt.

Scripted Realities

Tatsächlich ist die Culture of Poverty in Deutschland allerdings schon länger unter einem anderen Label wieder auf dem Vormarsch – als Unterschicht. Auch diese unschöne Bezeichnung war lange in der Versenkung verschwunden. 2006 diagnotizierte eine Studie der Friedrich Ebert-Stiftung ein „abgehängtes Prekariat“, der Begriff wurde im öffentlichen Diskurs schnell und umstandlos durch >>„Unterschicht“ ersetzt. Namentlich die SPD reagierte darauf wie die verschreckten Schüler der Hogwarts-Zauberschule: Bloß nicht beim Namen nennen, dann existiert das Schreckliche auch nicht. „Unterschicht“, dekretierte der damalige Vizekanzler Franz Müntefering, sei eine Formulierung „lebensfremder Soziologen“.

An den Lebensrealitäten vorbei ging allerdings eher diese Aussage, denn schon vorher hatte Harald Schmidt den Begriff „Unterschichten-Fernsehen“ populär gemacht und der Historiker >> Paul Nolte ebenso breitenwirksam eine Unterschichten-Kultur als systematische Verwahrlosung diagnostiziert: Fast Food, exzessiver Trash-TV-Konsum, mangelnde Bildungsbereitschaft.

Die alltägliche mediale Zurschaustellung sozialen Elends, der fortlaufende „Sozial-Porno“ (Bernhard Pörksen) der Privatsender, tut sein Übriges, das Bild vom White Trash zu festigen. Das Bild einer unfähigen, verfetteten und verdummten Unterschicht hat sich als Quotengarant etabliert. Kaum erstaunlich, dass jüngst auch der öffentlich-rechtliche Sender >> NDR überlegte, auf Scripted Reality-Formaten zu setzen: Pseudo-Dokumentationen, die anscheinend authentisch soziale Realitäten zeigen, in denen aber tatsächlich Laiendarsteller nach einem Drehbuch agieren. Diese Formate zeigen, wie die Konstruktion der Unterschicht verläuft: Die Bilderwelten des Sozialen werden medial geformt, als Dokumente der Realität ausgegeben und damit zur kollektiven Wirklichkeitsdeutung. Viele Zuschauer bekümmert es nicht, ob die Bilder stimmen: RTL zufolge ist die Wahrheitsfrage sekundär, die Hauptsache sei eine spannende Geschichte.

Paradigmenwechsel: Kultur versus Ökonomie

Die wissenschaftliche Armutsforschung ist keine rein akademische Angelegenheit: Die New York Times zitiert die demokratische Abgeordnete Lynn Woolsey, die von einem neuen Interesse der Politik an der Armutsforschung spricht, da die Frage nach den „cultural roots of poverty“ eine wichtige Rolle in der staatlichen Armutsbekämpfung und Gesetzgebung spiele. Tatsächlich hat das Konzept weitreichende Konsequenzen: Wenn Armut eine zwar nicht genetisch, aber doch sozial vererbte Kultur ist, dann wird man den Armen entweder nicht helfen können oder man muss sie erst einmal umerziehen. Auch das zeigt der alltägliche pädagogische Nachhilfeunterricht auf den Privatsendern, wo der enthemmten Unterschicht zunächst kulturelle Grundfertigkeiten nahegebracht werden. Wenn Armut aber ein Mangel an Ressourcen ist, dann müssen soziale Schwache materiell unterstützt werden bzw. stellt sich die Frage nach sozialer Gerechtigkeit und der Verteilung von Ressourcen. Forschung wie Politik stehen deshalb vor der Frage: Gibt es eine Kultur der Armut oder ist genau dieser Begriff eine kulturelle Konstruktion? Um noch mal auf Lord Voldemort zurückzukommen: Zwar traute sich Harry Potter diesen Namen auszusprechen. In Wirklichkeit hieß der Dark Lord aber ganz anders. Auch die Cultur of Poverty könnte ein falscher Name sein, der zwar beeindruckend klingt, soziale Wirklichkeiten aber eher ver- als entzaubert.

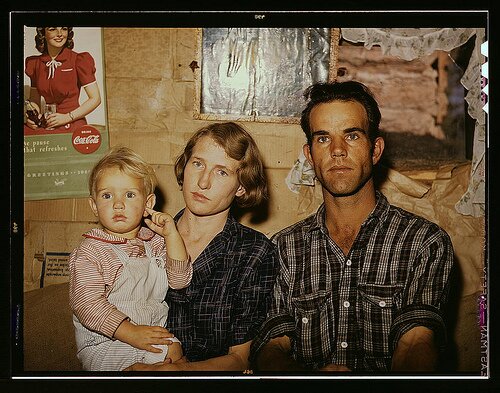

Foto von Russell Lee: Jack Whinery, homesteader, with his wife and the youngest of his five children, Pie Town, New Mexico (1940)

Schöner Artikel – man kann ja froh sein, dass Sozialpolitik nicht schon mit dem Odium der “Zwangsassimilation an den Mittelstand” behaftet ist. Frage mich auch gerade, was denn z.Zt. die soziale Leitkultur ist – wenn ich mir ansehe, dass selbst Getränkewerbung für Fruchtsäfte schon in vornehmen Hotellobbies gedreht wird oder auf Driving Ranges an der Spitze von Wolkenkratzern, ist es aber wohl nicht mehr so ganz der Mittelstand… Überhaupt: früher fuhren Fernsehkommissare auch keinen 7er BMW. Solche Kontrasterlebnisse haben sich in den letzten Jahren verstärkt: Es gibt immer weniger Formate, in denen man sich & sein Umfeld sozial & kulturell repräsentiert sehen könnte. Die mediale Versnobbung hat auf jeden Fall höhere Wachstumsraten als die normale Einkommensentwicklung (naja, die stagniert ja bei uns in Dtld. eh…)

Vielleicht ist der Zusammenhang zwischen Armut und Fernsehen dann doch komplizierter…

http://thomaswaitz.de/downloads/publikationen/Unterschichtenfernsehen-kRR.pdf

oder

http://www.zeit.de/campus/2008/06/eliteunis-tv-serien

Vielen Dank für die Lesehinweise! Aus Sicht der Gouvernementalität kann man die Problematisierungen der Armut anders beschreiben, stimmt. In diesem Post ging es mir vorrangig um die Konstruktivität von Armut (die ja letztlich auch eine neuerliche Problematisierung des Sozialen ist) – daran hat das Fernsehen sicher seinen Anteil.