Neuronen und Nachbarschaften

Datum: 30.04.2011 | Autor: Elke | Kategorien: Texte | Tags: erhöhtes Krankheitsrisiko, Gesundheit, Kinderarmut | 3 Kommentare »Does Poverty make you sick?

Unter diesem vieldeutigen Titel berichtet der > New Yorker über neue medizinische Wege, die die Ärztin Nadine Burke in San Francisco einschlägt. Burke geht der Frage nach, inwieweit Armut in der Kindheit bzw. der damit verbundene Stress für spätere Erkrankungen verantwortlich sind. Im Fokus steht damit der Zusammenhang von sozialen Bedingungen und neurochemischen Reaktionen bzw. Fehlfunktionen.

Im Unterschied zur Psychoanalyse geht es hier also nicht primär um psychische Störungen wie Depressionen, sondern mehr noch um physische Erkrankungen wie Krebs, Diabetes oder die Anfälligkeit für Herzinfarkte. Chemische Reaktionen auf frühkindlichen Stress führen zu einer Verfestigung der Verhaltensweisen, die als Erwachsene weiterhin das Verhalten bestimmen. Damit wird aus der sozialen Situation eine medizinische, erläutert Burke. Das Erstaunliche ist, das Menschen mit einer problematischen Kindheit selbst dann ein markant höheres Krankheitsrisiko tragen, wenn sie später gesund leben. Studien weisen auch darauf hin, dass Armut in der Kindheit zu Veränderungen der DNA, mithin zu genetischen Veränderungen führt.

Der Artikel nennt verschiedene Studien, unter anderem die von Jack P. Shonkoff, Professor an der Harvard Medical School, die den schönen Titel “From Neurons to Neighborhoods” trägt. Mit der Einsicht über die gesundheitlich irreversiblen Auswirkungen der Kinderarmut wird hier eine neue Verbindung von Medizin und Kinderfürsorge angestrebt. Anders als frühere Pionierstudien, die Erwachsene nach dem sozialen Milieu ihrer Kindheit befragten und die damit verbundenen Belastungen auf einer Stress-Skala verorteten, situiert Burke ihre Patentinnen und Patienten im Moment des Geschehens auf dieser Skala. Je nach erreichter Punktzahl reagiert sie dann mit einem breitgefächerten Set von Maßnahmen (Therapien, Medizin, Interventionen im häuslichen Umfeld). Die beste Therapie ist indes wohl immer noch die, Armut abzuschaffen.

Die Antwort auf die Frage Does Poverty make you sick? muss also nicht nur lauten: Yes. Sondern auch: Poverty sucks.

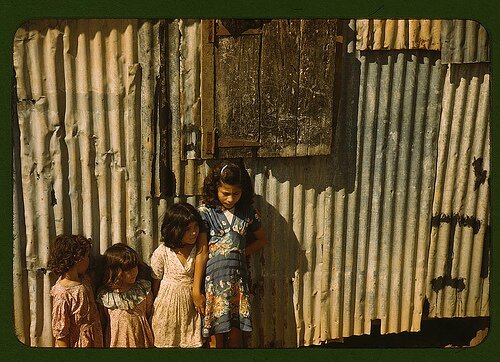

Photo: Jack Delano: Children in a company housing settlement, Puerto Rico, 1941 Dec. via Flickr

Erschreckend ist das.

Ja genau, das finde ich auch!

Liebe Elke,

ich bin ebenso betroffen und suche indes nach Worten…

“Die beste Therapie ist indes wohl immer noch die, Armut abzuschaffen.”

Aber ob das je gelingen wird? Ich wünsche es, finde es gut und wichtig, dass es Menschen wie dich gibt, die immer wieder durch verschiedene Formen darauf aufmerksam machen.

Herzlichst,

Klappentexterin